Interview [K:カガリユウスケ/ R:ROOT]

R:生まれ育った大阪はいかがですか?

K:街自体はすごく好きですね。ただ、人がちょっと苦手です。超攻撃的じゃないですか。悪い意味で土着的なところがあるのかなと。自分の地元だから、そう感じるのかもしれないですけど。大阪らしさっていうものが、強すぎるのかなということと、人の攻撃性が強くてしんどいなって感じるんです。

R:「人の攻撃性」というのは、具体的にどのような感じですか?主義主張がありすぎるとか?

K:もうちょっと粘着質のある感じですね。人に下手に関わろうとしすぎるというか、言葉の上で否定したがるということもあるのかな。でも、やっぱり自分の地元だからそう感じるんでしょうね。子供の頃から、僕はこういう性格だったんで、周りと話が合わなかったんですよ。いじめられていたし。なんというか、自分たちとは違う考えをする者に対して、寛大じゃない土地だったなって思いがあります。実際の大阪は、多分違うのかもしれないんですけど。でも、最近は大阪市内が面白いなって感じています。以前、友人と大阪市内を歩いていたら、変な外人さんが奇声を上げながら傘を振り回していたんですよ。(笑)この路上で本当に死ぬかもしれないっていう気持ちにさせるのが大阪なんですよね。東京の場合だと、気づかぬうちに刺されているような、そんな場所のような感じがします。東京は内向的な感じがしますね。大阪のあのあけっぴろげな、ピリッとした感じは、実は割と好きです。

R:大阪を拠点に活動しようとは思わないですか?

K:思わないですね。絶対にないです。地元っていうのは、色々ありますからね。僕の主観的な偏見でしかないんですが、大阪で生まれ育って、あまりいいことがなかったからというだけの話なんですけどね。面白い街だとは思いますけど、東京の方が合っているんです。大阪の人間、怖いです。

R:子供の頃はモノ作りは好きだったんですか?夏休みの自由研究とかいかがでしたか?

K:自由研究に命かけていましたね。父親が作家なんで。だから、僕が発表する自由研究は、ある意味卑怯でしたね。例えば、小学一年生の頃は、普通は牛乳パックで貯金箱作ったりすると思うんですけど、僕だけ陶器で作っていました。知り合いの陶芸家の先生に絵付けしてもらって。ひどいですね(笑)今思うと、そりゃあいじめられるわって。他には中一の頃だったと思うんですけど、「パピルス」って分かりますか?世界最古の紙といわれているエジプトの紙なんですが、パピルスっていうのは植物の名前で、その植物は繊維が縦にながーく伸びていて、灰汁の強い植物です。人類はそれを使って初めて紙を作ったそうなんですが、中一の頃に日本に自生する他の植物で、その人類初の紙「パピルス」を再現することができるか?という研究をしたんですよ。

R:そもそも、「パピルス」はどこで知ったんですか?

K:たぶん、学研の雑誌とか図鑑とか漫画で知ったんだと思います。科学とか歴史が好きだったんですが、学校の授業で習わないことの方が好きでした。学校の勉強は全然できなかったですね。自由研究に話しは戻りますが、セイヨウツユクサ(西洋露草)っていうのが日本の野草にあるんですけど、パピルスに少しだけ似た植物ですね。それで作ったんです。製法は、まず、カマで露草を採取して来て、適度なサイズにカットします。適度というのは、作りたい紙のサイズに由来します。300mm×300mmだと大体340mmぐらいでカットします。というのも、乾燥の工程で少し縮むので。カットしたら表皮を剥きます。そして苛性ソーダという薬品で煮ます。本家エジプトのパピルスは煮るという工程が無かったそうなのですが、日本のツユクサの場合は本家パピルスよりも灰汁が弱かったようで、煮ないと繊維が結合してくれませんでした。煮たものを少し冷ましてから、乾燥する前に板の上に指で一本一本押し付けます。そうやって繊維を広げてくっつけていくんですね。言葉では説明しにくいですが、板に広げながら格子状に2つの層を作ります。パピルスを作っていた古代エジプトの時代には、牛が引いていたそうなんですけどね。それで、父親に牛を買って!って言ったそうなんですけど、買ってくれませんでした(笑)なので、自分の手でやりました。結局、そのパピルスの研究が成功したので表彰してもらったんですよ。でも、表彰式の当日、風邪で学校を休んだので覚えていないんですけどね(笑)

R:実験みたいなことが好きだったんですね。

K:好きでしたね。幼稚園の頃から、これをこうしたらどうなるんだろうって、そういうことが好きでしたね。そうそう、先ほどのパピルスの後日談があるんですが、30枚ほど作って、父親の作品展示の横で小学生が作ったパピルスということで販売したんです。全部売れました。いいお小遣いになりました。自分で制作したものを売ってお金を稼いだのは、その時が初めてでしたね。その時稼いだお金で、その展示会場で別の作家さんが売っていた包丁を買いましたね。小学生が(笑)今でもその包丁は使っていますよ。

「都市からは、「年輪」や「地層」といった考古学的な面白みのようなものをより強く感じる」

R:お話を伺っているとやはり、お父さんの影響が大きいのかなと思うのですが、いかがですか?

K:そうですね、父の影響は限りなく大きいと思います。でも、元々の性質もあるのかなと思います。これをこうしたらどうなるんだろう、そういう研究心のようなものは、自分の性質からきているのかなと思っています。

R:お父さんは今のカガリさんのお仕事をどのように見ていますか?

K:喜んでくれていますね。父の話を少しさせていただくと、父親が扱っている和紙、昔はふすまや障子、壁紙に使われていてとても身近な存在だったのに、今では手に取ったことがない人の方が大半ですよね。価値というのは、和紙自体にあるのか、和紙に書かれた情報にあるのか、そのことに対する疑問から、父親は和紙自体に価値をもたせようとして作品を作っているんです。

R:2005年にカガリさんは『paper』シリーズを発表されますが、お父さんとは何か関係はありますか?

K:父親は関係ないですね。当時、布を使うと、端の処理のためにロックミシンをかけたりしますけど、それが面倒だなって思ったんですよ。また、布は落ち感とか大事ですよね。そういう布の柔らかさのようなものを理解することがどうしても感覚的にできなくて、もっと固い素材で作りたいなと思っていたときに、大阪の問屋で不織布(注1)という素材を一本まるまる処分するという方がいたので譲ってもらって、それでカバンを作っていました。ただ、その後、自分にもっとコンセプトというか、テーマのようなものが欲しいなと思って、ずっと撮っていた壁や都市の写真に行き着くんですけど、カバンは持ち歩く都市だなと思ったんですよね。それで、2007年頃から壁をテーマにカバン作りを始めました。また、その頃、『装苑』がペーパークラフトの特集を取り上げていて、不織布が一種のトレンドになったんですね。他の人がやっているし、トレンドになると競争もしなきゃいけないし、不織布を扱うことにはもう飽きていたんです。それからは、不織布は使っていません。

R:2007年頃から継続して作っていらっしゃる『壁』シリーズですが、カバンと壁って面白いなと思いました。私は2003年から2008年まで北京で生活していたんですが、2008年の北京オリンピック前は北京中が建築ラッシュで、古い建物がどんどん壊されて、新しい近代的なビルが次から次へと建っていったんですが、カガリさんは、失われて行く都市やその記憶を切り取るというか、人の感覚と記憶というものも考えたりしますか?

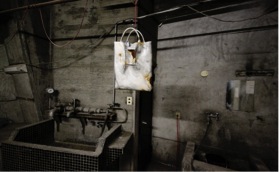

K:考えているというよりは、結果的についてくると言ったらいいでしょうか。「都市の年輪」という感じですね。僕の場合は、壁や都市を写真で撮って、その写真から新たな発見があるという感じですね。僕、廃墟が好きなんですが、それも昔、そこに人がいて、何か活動をしていて、でも今は存在していないという、想像する楽しみというのがあるんですよね。「記憶」という表現の方が正しいのかもしれません。ただ、僕は対象である都市や壁に対してそこまでウェットな精神を持っていないので、都市からは、「年輪」や「地層」といった考古学的な面白みのようなものの方をより強く感じています。自分でもなぜそんなに好きなのか分からないのですが、歴史の積み重なった古いものって基本、好きですね。

R:話は変わりますが、香港以外で、アジアに行かれたことはありますか?

K:ネパールに旅行で行ったことがあります。中一くらいの時に、父親と兄と三人で行きました。ネパールは好きです。あの何でもありみたいな感じ、僕とは違う世界、あの感じがいいですね。手を動かしてモノを作って、それを売って生きている感じとかね。父親が和紙の起源であるネパールに行きたいということで一緒に行ったんです。兄貴は、一緒に行くのを嫌がっていましたね(笑)僕は、超楽しんでいましたけどね。

R:オフの日は何をされていますか?

K:寝ています。あとは、結構、旅行好きなので、ふらっと国内旅行して、写真撮ったりしますね。あと、銭湯が好きなので銭湯に行ったり。最近は、アシスタントと釣りにも行きましたね。あとは、たまにゲームもしますね。

R:旅行先でもやはり壁の写真は撮るんですか?

K:撮りますね。

R:『壁』シリーズは今後も続けていきますか?

K:続けていくと思います。あと、今、エイジング(注2)を始めていて、以前は作家の秋葉舞子さんにお願いしていたのですが、今は秋葉さんに弟子入りしています。誰かの影響を受けたということを名義にするのって大切だなって思っているんです。一番根っこの部分に影響を受けたのって、秋葉さんが初めてなんですよね。

R:秋葉さんとはどのように出会ったんですか?

K:ある方から「いいアーティストがいるんだよ」って秋葉さんのウェブサイトを見せもらって、「あ、この人と仕事がしたい!」って思ったんです。それで、その日すぐに秋葉さんにメールをしました。カバンを買ってくれた人が使ってどんどん汚していくというのが僕のカバンのテーマでもあったのですが、自分で最初から汚してみたいなって潜在的に思っていたんでしょうね。秋葉さんの作品を見た時に「これこそが、僕が思い描いてきた壁だ!」って思ったんです。コラボしてみて、楽しかったですね。秋葉さんが作家活動を辞めるということで、弟子入りという形式をとりました。といっても技術の直接指導などは受けておらず独学です。では弟子とは何か?と言われたら、その人から影響を受けたということを、自分の経歴に見える形で残したいというだけのことなんですが。

R:実際にご自分でやってみていかがでしたか?

K:とても難しいですけど、楽しいですね。ペインティングとは違って、人の目をどれだけ騙せるかなんですよね。例えば、これは岡山を旅行した時に、古道具屋でエイジングの参考になるかなと思って買ったアルミの水筒なんです。石みたいですよね。エイジングってそういうことなんですよ。

「カルチャーも国も背負っていない」

R:話は変わりますが、カガリさんにとって「空間」のイメージって包み込むという感じなのでしょうか?カガリさんのカバンのキーワードでもある「壁」「皮膚」というのは全て「外側」ですよね。

K:今のところは、「外側」や「内側」はあまり関係がない気がします。視点を変えれば、どちらも同じものなのかなと思うんです。いや、それか、自分がまだそこまで深く掘り下げられていないだけかもしれませんね。壁や都市に関して思うことは、人間の内側を外側に出しているという感じがします。都市は、人間の内蔵そのものみたいだなって連想することがあります。都市全体が人類の作品みたいに感じます。ちょっと話がずれるかもしれないんですが、古代メソポタミア人って、人間の内蔵、確か腸だったと思いますが、その複雑さを見て、迷宮という概念を発見したそうです。また、そこから転じて迷宮で迷ったり、迷宮の闇を怖がったりすることは、人間の内側の複雑さを暗に怖がっているんだ、みたいな話をどこかで聞いたことがあるんですが、僕、それってとても面白い考え方だなって思うんです。人間って、壁を築いて内と外を区切って世界を明確にしようとすればするほど、自分自身の複雑さがどんどん世界に現れていって終わりが無い、そんな寓話のようなものを連想してしまいます。僕が「壁」という存在から感じる面白みは、そんな人間の奇妙さかもしれません。

R:カガリさんはもちろん、今後もカバンやモノ作りというものは続けていくんですよね?

K:「なにがなんでも続けたい」とはあまり思っていないんですが、モノ作り以外の生き方を知らないですし、辞める理由もないですしね。

R:それでは、ブランド、カガリユウスケはどのような方向に進んでいくんでしょうか?例えば、香港以外の海外での展開も考えていますか?もっと自分のブランドを知ってもらいたいとか、世界で活躍したいとか考えていますか?

K:世界かぁ。何て言うか、僕ってあまり何かを背負っていないんですよね。例えば、カルチャーも国も背負っていないですし。僕にとってモノ作りというのは、自分一人で完結しているので、何か背負い込んで作っているということはないので、世界で活躍する、世界で戦う、といった言葉がいまいちぴんと来ません。でも、一度は日本人のアイデンティティみたいなものを背負い込んで、世界で展示してみたいというのは思ったりしますけど。ただ、それが夢や野望ではないです。それよりも、もっと原始的なモノ作りにかえってみたいという気持ちの方が強いかもしれません。モノを作ることで、世界で戦うよりも、何か個人的でもいいから色んなモノを発見してみたいです。

R:今以上にもっと戻るということですか?

K:感覚的に戻りたいって思いますね。何も知らない原人が都市をここまでつくったんですよ。僕自身も基本的に何も知らない状態でモノをつくっているので、どんどん知って、違う形に変化させたいなって思います。カバンを知らずにつくっているので、結果的にこういう変なカバンになっているんですよ。

R:先ほど「カルチャーも国も背負っていない」とおっしゃっていましたが、カガリさんは今のカルチャーとは距離を置いてカバンをつくっているということでしょうか?

K:カルチャーに近い位置にいるのかもしれないですけど、今のカルチャーから生まれたモノではないと思っています。今、多くがスタイリングでモノを作っている傾向が強いと思うんですが、僕としては先ほども言ったように、原始的なモノ作りに還りたい、もう一度、モノ作りを再発見したいんです。手から生まれるモノ、そこには何か変な面白みがあるんじゃないかなー?って、ごく個人的に思うんです。

R:そうなると、今後、場合によっては、小学生の頃にパピルス作りをしたように、素材作りから始めるとかそういう可能性もあるわけですね?

K:そうですね。50年後に、牛飼っているかもしれませんよ(笑)牛を自分でさばいて、なんてね。ただの言葉の連想ゲームですけど。まあ、面白いけど、生々しいので売りにくいですね。周りは「かわいそう」って騒ぐんでしょうね。でも、同じことだと思うんですけどね。ただ、それをやると、デザイン以外の所で騒がれるんだろうな。面倒なものを敵に回すんだろうなと思ったことはあります。って、あまりカバンの話していないですよね。大丈夫ですか?

「自分自身をびっくりさせるようなカバンを作りたい」

R:いえいえ、とても面白いです。なかなか聞けない話をして下さっている感じがして。では、10年後、ブランド、カガリユウスケはどうなっていますか?

K:変わっていないと思います。ただ、色んな状況とか年齢の変化に応じて、ふさわしい変化をしたいなとは思いますね。別に、それは上品なカバンをつくるとかそういう意味ではなく、基本的な部分は変化していないんだけど、でも変化はあるという感じですね。

R:19歳で初めてカバンをつくったとおっしゃっていましたよね。今、29歳ですから、10年経ったわけですよね。

K:そう考えると、かなり変化していますね。でも、基本は変わっていないかな。小学生の頃、パピルス作っていた頃とあまり変わっていない。このまま続けていきたいですね。ただ、もっと上手くつくりたいです。

R:その「上手く」というのはどういう意味ですか?

K:色んな意味で。もっと、自分自身をびっくりさせるようなカバンを作りたいですし、技術的にももっといいものを作りたいですね。「これ、明らかに使えないだろう」というカバンなんだけど、意外に使える、みたいなカバンが好きです。

R:やっぱり自分が使いたくて、良いと思えるものを作っていくということですよね。だから、自分がカガリユウスケの顧客だという。

K:そうですね。ただ、エゴ丸出しみたいな感じにはしたくないとは思っています。

R:毎回、中国のクリエイターへのインタビューの最後に「10年後の中国、どうなっていると思う?」と聞いているのですが、カガリさんにも同じ質問をさせて下さい。10年後の日本、どうなっていると思いますか?

K:日本という大きい括りだと、僕の限界を超えているので、「壁」からの視点でお話をさせて頂きますと、高度成長期に建てられたビルがこの10年で大きく建て替えられるので、都市部の町並みはドンドン変わるはずです。パッと見で分かる程度に快適で最適化された空間というものが、今以上にたくさん出てくるんだと思います。「壁」的な視点から見ると、ちょっと物足りなく寂しい感じもしますね。でも仕方ないです。逆に、地方の方は、10年程度のスパンでは何も変わらないでしょうね。

(インタビュー:2013年)

[1]不織布:ふしょくふ。繊維を織ったり編んだりせずに絡み合わせたシート状のもののこと。

[2]エイジング:新しいものを古くみせる、長年使い込まれたように仕上げる(加工)。

[カガリユウスケに影響を与えたあれこれ]

アンリアレイジ、droog、Banksyなどから影響受けています。特に、droog。

Back