ROOT.17 カガリユウスケ Yusuke Kagari

Profile

1984年 大阪生まれ

大阪デザイナー専門学校スタイリスト科卒業

2005年カガリユウスケ設立

2005年「paperシリーズ」発表

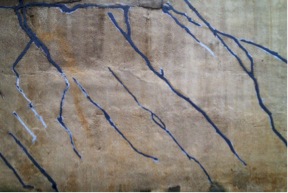

2007年「wallシリーズ」発表

2010年「2.5d」発表

2011年「百年の壁」発表

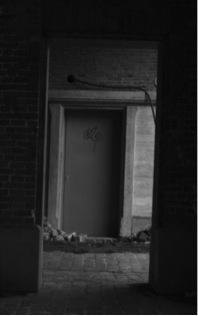

2012年「廃墟の質感」発表

2013年10月「都市型迷彩」発表

http://www.yusukekagari.com https://twitter.com/yskyskysk

Interview [K:カガリユウスケ/ R:ROOT]

「手で考えることの方が多いので『作家』です」

R:ROOTでは、これまで中国で活躍するクリエイターを日本語で紹介するということを続けてきたのですが、今後は、日本で活躍するクリエイターを日本語と中国語で紹介したいとも思っているんですね。それで、第一弾としてカガリさんにご登場いただきました。まず、カガリさんの肩書きなんですが、「カバンデザイナー」とか「バックデザイナー」ではなく、「カバン作家」とされていますよね。それはなぜですか?

K:一番の理由はバックデザイナーっていう語呂がなんか違うなぁって思ったんです。バック作家。それもなんか違う。それでカバン作家だなって。自分のつくるものを客観的に見ると、やっぱりバッグデザイナーではないなって今でも思います。

R:デザイナーではないということですか?

K:はい、デザイナーではない気がします。そもそも、カバンを作ろうと思ったのも、限りなく自分のために、自分が一番欲しいものを作りたいと思ったからなんです。自分が一番の顧客みたいな感じで。それってデザイナー失格だと僕は思うんですよね。かといって目指しているのがアーティストではないので、それなら「カバン作家」じゃないかなと。作家でいることって自分自身に対してはとても純粋な動機なんですが、世間一般に対しては不純とも言えるのではないかと思います。やりたいことだけやるという意味では。

R:そうなると、購入者も限られてきますよね。

K:ええ、限られてくると思います。でも、買ってくれる人、気にしてくれる人、わりと多いんだなって感じています。香港でも取り扱ってくれているんですけど、思ったよりも動いてくれていますね。

R:びっくりしたんですが、アシスタントと二人での作業だそうですね。

K:はい。なので、大量生産はできないんですよね。人数を増やすと量産としては効率はいいんですけど、他の意味で効率が悪くなる気がするんです。10人、20人いたら、それだけアトリエ内でのルールが必要になってきますよね。ルールをつくって、一方で管理して、さらに一方で自分の作りたいものを作るというのは、とても難しいことなんじゃないかなって思うんです。人を増やすのが怖いんですよね。経営者の部分に比重が行きそうで。なので、今のところは自分で作るのが一番合理的だなって思うんです。今後どうなるかは分かりませんが。

R:てっきり、制作の部分は他の数人のスタッフに任せているのだと思っていました。

K:制作を他に任せると、「デザイナーです」と言うと思うんです。僕の場合は頭で考えるよりも手で考えることの方が多いので「作家です」と言っています。

R:デザイン画は描かないと伺いましたが、やはり描くよりも手で触って、手で考えて形にしていくという感じなのでしょうか?

K:そうですね。新しい何かを作るときって、手で触って考える方が簡単なんです。デザイン画に合わせて素材を探すというのは、実はとても難しい作業なんですよ。前例の無い素材の場合は特に難しい。実践が一番簡単です。

R:例えば、素材を触っていて、なんとなく「三角かな」「四角かな」って実験しながら作っていくという感じですか?

K:そういう場合もあります。でも一番多いのは、日々素材を掻き集めていく中で頭の中にあいまいなイメージ、例えば「パーツ感のある財布」「マテリアル感の手提げカバン」「四角けど目立つリュック」と言った何かしらの元ネタを頭の中に描き、そのあとで実際に素材を触ってそのイメージに擦り合わせていくように作ることが多いです。

「カバンは、人の集団の空気やスタイルから少しだけ距離を置いている」

R:「カガリユウスケ」というブランドを設立される前のお話も色々伺いたいのですが、大阪の専門学校ではスタイリスト科だったんですよね?なぜ、スタイリストの勉強をしようと思ったんですか?

K:残念ながら、特に理由はないんですよ(笑)ただ、モノ作りでいえば、父親が和紙作家なので、幼い頃から身近に感じてはいました。特に理由もなくスタイリスト科に入学したんですが、スタジオでの写真撮影の授業があって、撮ることにとても惹かれたのを覚えていますね。写真スタジオの、あの真っ白な空間って、ただそれだけでカッコいいですよね。モデルに服を着せて撮影するんですけど、モデルがいない空間の方がいいなって思ったりしていましたね(笑)

R:カバン作りは専門学校にいる頃から作っていたんですか?

K:卒業のときに初めて作りましたね。

R:独学と聞きました。

K:そうです。

R:服や靴、帽子ではなく、カバンを作ろうと思ったのはなぜですか?

K:モノを作るときに、相手となる人間がいるというのはどことなく居心地が悪いと今でも思っているんですが、なんというか、気になるんですよね。例えば、モデルさんにこの服を着せたらこの人疲れないかな、嫌がらないかなとか気をつかってしまって、じっくり考えられないんです。作り込む世界に集中できないんです、人がいると。だから服からは早い段階でドロップアウトしちゃいました。帽子や靴だと、その用途からかなり形が限られてきますよね。カバンはその点、自由なんですよね。もちろん限界はありますけど。作りやすい感じがあったんです。

R:カガリさんご自身は服がお好きと聞きましたが、自分では作ろうと思わなかったんですね。

K:服を作っている友人のデザイナーが言っていたんですが「服はスタイルに対しての責任が重い」と。あー、それすごくよく分かるなって思ったんですよね。服っておしゃれじゃないといけないし、人の集団の中の空気感で戦わなくては行けない部分もある。僕、そういうものとは出来る限り距離を置いて生きていきたいと思っていたので、自分には難しいなと思ったんです。そういう意味では、カバンは人の集団の空気やスタイルから少しだけ距離を置いているんですよね。ファッションでもあるけど、ファッションでもない。クラフトでもあるけど、ストレートにクラフトでもない。プロダクトも少し入っているけど「ド」が付くほどのプロダクトではない。カバンってそういう要素があるので、僕に合っているんです。

R:初めて作ったカバンは、どのようなカバンだったんですか?

K:確か、布製だったと思います。今とは全然違いますね。花柄の布などをバケツ状に縫ったカバンだったと思います。知り合いのショップで売っていましたね。割と売れたんですよ。学生レベルでの話しなので、月に3個とか5個ですけど。自分で作ったものは、ほとんど手元に残っていないですね。

R:2005年にブランドを立ち上げる前からショップで販売していたということは、これまでずっと順調だったのでしょうか?

K:いいえ。カバンだけで食べられるようになったのは、25歳、26歳くらいの時からなので、金銭的に余裕が出てきたのは最近なんですよ。ショップさんとのお付き合いは、東京に来てから運がいいのか、とあるバイヤーさんに目をかけてもらえて、最初に扱ってくれたのは原美術館のコンセプトショップでの期間限定販売でした。その後、デザインタイドトーキョーや国立新美術館のコンセプトショップでの取り扱いなど、東京の各所で扱ってもらいました。国立新美術館では今も扱ってくれていて、長期取り扱いのデビューの場でもあります。

「思想ありきではなく、経験則で作っちゃおうっていう。そういうのが好き」

R:別の話になるんですが、カガリさんは建築に興味があるんじゃないかなって思ったんですが、いかがですか?

K:そうですね、自然に好きになったみたいですね。「どうやって作ったんだろう」「建築家は何を考えていたんだろう」って、そんな風に見てしまいますね。ただ、有名な建築物や廃墟に行ってみるとか、そういうことはあまりしないですね。ネットサーフィンで情報を色々見て、それで大抵は満足してしまう。建築家の名前も数人しか知らないし、有名な廃墟も数件しか知りません。マニアではないんです。フェチというかミーハーどまりな気質が自分にはあります。

R:街を歩いているときは、やはり建築物が気になったりしますか?

K:なりますね。「よくこんなの造ったなぁ」って。森の中を歩いていると生き物の変な巣があったら気になるのと同じ感覚ですね。個人の思想だけではなく、皆の思想が無意識に反映されて、どんどん都市が有機的にできていくという、建築には、ある意味モノ作りの根源的な要素があるのかなと。うまく言えないですけど。

R:本は読みますか?

K:漫画と小説しか読まないですね。森博嗣のミステリーが大好きです。

R:写真は今でも撮っていますか?

K:もちろん。基本、壁の写真ですね。もう10万枚くらいあります。

R:香港にも行かれていたそうですね。

K:扱ってくれているショップの方が「おいでよ」って声をかけてくれたので、遊びに行きました。香港、なんでしょうね、あの有機的な感じというのか、DIY的に超高層ビルを建てている感じが面白いですね。日本の最近の都市設計は、綺麗だけど住みづらいんじゃないかなと思うんですけど、香港は、雑然としているんだけど、なんか落ち着くという感じで都市づくりをしていると思ったんです。ある意味、適当さがあるんだけど、なんとなく形になる。それってすごいですよね?でも、モノ作りってそっちが始まりなんですよね。僕自身はその方が好きです。思想ありきではなく、経験則で作っちゃおうっていう。そういうのが好きですね。

R:東京の街はいかがですか?

K:押上とか下町が好きですね。あの辺って江戸、明治、大正、昭和と歴史を経たお陰で各時代の都市設計が絡み合って、もはや混沌が街を作っている感じですよね。あの迷宮感が好きなんですよね。人間の脳に近い感じがします。理路騒然とされたのって、結局のところはノイズをカットしてつくられているだけなんで、物足りなく感じちゃって、僕は色んなことが複雑で有機的であって欲しいって思うんですよ。僕のカバンのことを「クールなのは外見だけで、実は有機的」と言ってくれた方が何人かいたんですが、そういう感想を持ってもらえて、とても嬉しかったです。きっと、僕自身、シャープでクールなデザインではなく、もう少し土着的なものがあるのが好きということなんだと思います。

R:大阪から移られて9年くらい経つようですが、東京の街は好きですか?

K:大好きです。

R:それはなぜですか?

K:人が多いからかな……。人が多いのは好きじゃないんですけど、人が多ければ多いほど、街も多角的に形成されるというか、その多角的な感じが好きですね。色んなものが混在している方が好きです。

Next